IRMMW-THzは、赤外線・ミリ波・テラヘルツ波の科学技術と応用に関する分野で最も歴史があり、最大規模を誇る国際会議です。1974年に開始されて以来、分野を横断した研究者が世界中から集い、活発な情報交換が行われています。

本会議は第50回の節目を迎え、2025年8月17日から22日にかけて、フィンランド・エスポーのアールト大学で開催されました。今年は35か国から応募があり、合計650件の発表が行われました。内訳は、HistoricalおよびPlenaryが20件(3.08%)、Keynoteが50件(7.69%)、Oralが261件(40.2%)、Posterが319件(49.1%)であり、私はOral(口頭発表)として参加しました。

次回、第51回大会は2026年10月11日から16日にアメリカ・ソルトレイクシティで開催予定であり、第52回大会は2027年9月5日から10日に福岡で開催される予定です。

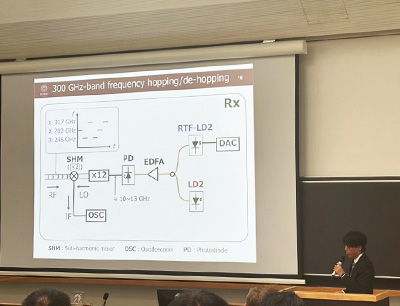

私は「Experimental Demonstration of High-Speed Wavelength-Tunable-Laser-Enabled Frequency Hopping/De-Hopping for Secure 300-GHz band Wireless Communication」という題目で口頭発表を行いました。本研究では、高セキュリティな次世代無線通信の実現を目指し、テラヘルツ帯における周波数ホッピングスペクトラム拡散(FHSS)およびデホッピング(ホッピング信号の復元)システムを実現しました。近年、無線通信需要が急激に増加しており、現在広く使用されている電磁波よりも広帯域で大容量化が可能な無線キャリアとしてテラヘルツ波の活用が注目されています。一方で、テラヘルツ波無線通信におけるセキュリティの確保は喫緊の課題であり、その対策の一つとしてFHSSの適用が期待されています。FHSSは、送信側で通信中の周波数帯を高速に切り替え、受信側では事前に共有されたホッピングパターンに基づいて信号を復元する技術です。不正な第三者がホッピングパターンを知らなければ傍受や妨害は困難であり、高いセキュリティ性が得られます。ただしFHSSの実用化には、受信側でのローカルオシレータの同期が必要となります。これは超高速サンプリングが可能なA/Dコンバータによって実現可能ですが、受信機の実装コストや消費電力が大幅に増加し、これまでリアルタイムでのデホッピングは実用面で大きな課題となっていました。本研究では、高速波長可変レーザを用いて、テラヘルツ波FHSSにおけるナノ秒オーダーの周波数遷移を実現し、遷移中の非通信時間を大幅に短縮することで通信効率の向上を達成しました。さらに、このフォトニクスベースのシステムを応用することで、受信側におけるリアルタイムなデホッピングの実現可能性を示しました。

質疑応答では、FHSSシステムにおける同期方法や、提案手法の実装サイズに関する質問をいただきました。さらに、発表後には本研究に関心を示してくださった研究者の方々からも質問やフィードバックをいただき、活発な議論を行うことができました。

今回の国際会議では、関連分野における最先端の研究成果に触れることができ、極めて有意義な時間となりました。自身の研究に近いテーマの発表からは、新しい実験手法や独自のアプローチについて学ぶことができ、今後の研究を進める上で具体的な参考となりました。また、分野を代表する著名な先生方の講演を直接拝聴し、研究の方向性や意義、そして最新の研究動向について理解を深めることができ、大きな刺激となりました。

交流の面では、日本人研究者の先生方や学生とのネットワークを広げることができ、さらに海外の若手研究者ともお話しする機会があり、交流を深めることができました。研究内容にとどまらず幅広い話題について率直に意見交換を行うことで、グローバルな視野が大きく広がったと感じています。さらに、英語でのコミュニケーションを通じて、自身の考えを的確に伝えることの難しさと重要性を実感しました。専門的な内容においても積極的に質問や意見を伝えるように心がけた結果、以前よりも自信を持って会話できるようになりました。今後も英語力をさらに高め、国際的な場でより効果的に研究成果を発信できるよう努めていきたいと考えています。

最後に、このような貴重な機会を与えていただきました一般財団法人丸文財団のご支援に、心より御礼申し上げます。